![]() Autre sites à consulter également

Autre sites à consulter également

Stalag XVIII A

AVANT

PROPOS

Le récit qui va

suivre, est un survol des événements qui

ont marqués la vie d''Edilbert.

Nous faisons comme ci le texte était écrit par lui-même.

Ce n'est pas si

simple. Le fait de narrer des faits que l'on n'a pas vécus soi-même ne facilite

pas la rédaction par un tiers.

J'écris malgré tout d'après les anecdotes entendues depuis plus

de cinquante ans que je vis avec lui.

Je vous demande

seulement un peu d'indulgence.

Peut-être m'y

remettrai-je un jour pour développer mon récit plus en détails et de ce fait

plus compréhensible pour ceux qui le lirons.

Arlette

Ce 26 Janvier 1916, depuis deux ans déjà, le canon

tonne un peu partout dans le Nord-Est de la France. Nous somme à, à peine un

mois de l'offensive la plus meurtrière de la guerre 1914-1918. Je fais allusion

ici à la terrible bataille de VERDUN qui va commencer le 21 février très

exactement et coûter la vie à des milliers de combattants français et allemands.

Ce jour donc, l'événement local se présente sous la

forme, si l'on peut dire d'un grondement assourdissant qui affole aussi bien

les gens que les animaux du fait surtout que la nuit est tombée depuis quelques

heures déjà. Les chevaux hennissent dans leurs écuries, les vaches meuglent

dans les étables, tandis que les chiens,

la queue entre les pattes, hurlent à la mort. Ceci mentionné d'après les récits

qu'ont fait les témoins de cet événement; dont mes parents.

Ce bruit qui fait trembler portes et fenêtres est

produit par un ballon dirigeable du nom de son inventeur le Comte Von Zepplin.

Il devait être le seul de toute la durée de la guerre à survoler la région. Je

dois ajouter que cet appareil allemand servait pour des missions de reconnaissance

et qu'il n'en existait que très peu de spécimens.

Personnellement, je ne me souviens pas, étant âgés d'à

peine quelques heures. J'arrive dans une famille composée de sept frères et

sœurs dont l’aîné est âgé de quatorze ans. L'année suivante, une petite sœur

viendra grossir cette famille déjà importante.

Les lois sociales en faveur de la famille n'existent

pas encore. Il faut s'organiser, très tôt, les aînés sont placés dans les

fermes des environs où, en échange de travaux parfois très durs, ils peuvent

prétendre recevoir une nourriture acceptable. L'aîné des sœurs, âgée d'une

dizaine d'année, doit aider aux tâches ménagères, s'occuper de ses jeunes

frères et sœurs et aller au lavoir laver les vêtements et le couches de

ceux—ci. Il va sans dire que l'école communale est fréquentée de façon

sporadique. Moi-même, je n'échappe pas à cette règle, je ne quitte pas la ferme

familiale, mais je ne suis pas favorisé pour autant. Il faut faire paître dans

les prairies environnantes les trois ou quatre vaches dont le lait vendu au

laitier rapporte quelqu'argent qui sert a nourrir la maisonnée..

A la maison, il faut s'organiser. Une couturière vient un jour par semaine pour confectionner

des culottes pour les garçons et des robes ou des manteaux pour les filles ainsi

que des chaussons à partir de couvertures récupérées sur les champs de

batailles. Nous ne songeons pas à envier nos voisins car la pauvreté est

générale, mis à part quelques exceptions. Les familles nombreuses sont

largement représentées. Dans la plupart des foyers il faut tirer parti de tout,

ne rien laisser perdre. Très tôt, je dois ,

apprendre le dur travail de la terre et apprendre a conduire les

chevaux, aider aussi les fermiers voisins qui eux aussi ont besoin de bras.

C'est ainsi

que les années m'amènent à ce jour d'octobre 1936 où, à l'appel sous les

drapeaux, je dois quitter cette vie qui fut la mienne jusque l'âge de vingt

ans.

Me voilà donc parti, nanti de quelques affaires

personnelles serrées dans deux musettes portées en bandoulière, en direction de

TALUS où je dois prendre le C.B.R, dont le confort de ses banquettes de bois

laisse beaucoup à désirer dans des wagons qui n'ont jamais entendu parler

d'amortisseurs !…..Direction, EPERNAY, que je découvre pour la première fois,

avec ses rues pavées dépourvues d'herbes folles comme j'avais l'habitude d'en

voir dans nos villages. Sur les

trottoirs, des dames en toilettes, jamais vues non plus à SOIZY, se pressent

vers les magasins ou leurs domiciles.

En gare je prends l'autorail en direction de REIMS à travers les vignes et la forêt de la

montagne de REIMS parées de leurs couleurs d'automne. En gare de cette même

ville je prends le train qui doit me conduire à MOURMELON, ma destination.

Là c'est la

découverte du camp et ses casernes où je dois séjourner deux longues années. Je

suis loin d'être seul nouveau Nous sommes pris en main par des militaires dont

nous devrons par la suite apprendre les grades sous l'œil goguenard des

anciens…).

Le premier souvenir marquant, c'est le passage sous la

tondeuse du coiffeur. Ah ! celui-là, il doit être payé au poids car il ne

laisse pas beaucoup de cheveux sur la tête.

Ensuite c'est l'attribution des effets militaires.

Nous avons tout d'abord les treillis écrus que nous aurons la plupart du temps

sur le dos pour effectuer les corvées car nous allons en avoir des corvées (…)

Nous n'en manquerons pas. Suit la tenue de drap que nous enfilerons pour les marches, l'exercice ou la

garde. Une deuxième tenue, si mes souvenirs sont exacts, destinée à faire bien

lors de la visite du Colonel ou pour aller en permission. Pour ce dernier

emploi elle n'est pas prête d'être usée !.

Étant affecté dans un régiment de Zouaves, le 8° très

exactement, nous recevons une large bande bleue qui nous tient lieu de

ceinture. Il va nous falloir apprendre à la rouler autour de notre taille. pour

ce faire, il nous faut coincer l'extrémité dans une porte et tourner sur nous

mêmes pour la mettre en place. Les bandes molletières devront, elles aussi,

être roulées et déroulées, cela le plus rapidement possible. Après les

accessoires indispensables à la vie de tous les jours, viennent enfin les

godillots à clous qui nous feront bien souffrir lors des inévitables marches.

Ah ! j'allais oublier, nous recevons la traditionnelle chéchia sans laquelle un

zouave ne serait par un zouave.

Lors de l'installation dans la carrée, on nous montre

a placer tout cela correctement sur une boîte à paquetage que nous avons reçue

pour ranger nos papiers personnels sous clé,. Celle-ci est placée sur une

étagère au dessus de la tête du lit, nos vêtements pliés soigneusement au

dessus. Ils ne doivent pas déborder…sinon on risque de les retrouver éparses

sur le lit et il n'y a plus qu'à recommencer. Cette boite, soit dit en passant,

me suivra partout pendant des années. Je ne m'en suis jamais séparé.

Commencent ensuite les interminables

"classes". Dans l'infanterie, on marche à pied, c'est connu. Une

deux…une deux…pas facile de suivre la cadence ! et ces ordres aboyés, qui

claquent dans les murs entourant la cour du quartier ! On n'a jamais vu çà ! Il

faut apprendre a saluer, apprendre le maniement d'armes, monter, démonter,

cela, autant de fois qu'on n'aura pas compris la manœuvre.

Les inévitables corvées mettent tout le monde au même

niveau. Le paysan comme le citadin devront apprendre a manœuvrer la pelle et le

balai. le ménage est le lot de chacun de nous. Les pluches font, elle aussi,

partie du programme..

La popote mérite aussi qu'on en parle, elle permet

d'apprécier l'art des cuistots qui confectionnent ? selon leur humeur…..

Un an va s'écouler ainsi au rythme des longues marches

à travers les sapins du camp de Mourmelon parmi les lapins et les chevreuils.

Il y aura aussi des marches qui vont nous conduire au camp de Suippes constitué

après la guerre de 1914-1918 sur les sites des villages détruits par de

multiples bombardements. Le fait d'avoir un capitaine ancien combattant de

Verdun nous vaut de nombreux déplacements, sur les vestiges des furieux combats

qui s'y sont déroulés

Les manœuvres

au camps de Mailly qui ressemble comme un frère à celui de Mourmelon sont,

là aussi, autant d'épreuves d'endurance

car ces déplacements s'effectuent le plus souvent à pied avec un pesant barda

sur le dos.

Les déplacements en camion sont plutôt rarissimes

Les cavaliers sont eux aussi des expéditions, ils bénéficient d'un mode de

transport, ils sont moins éprouvés que les fantassins, mais le soir ils doivent panser et nourrir leurs montures

avant de rejoindre le bivouac avec, en plus de leur barda personnel, rapporter

sur le dos l'anarchement du cheval et le conserver près d'eux la nuit afin de

prévenir tout risque le vol. Les chevaux étant parqués parfois à plusieurs

centaines de mètres, les cavaliers arrivent au campement complètement épuisés

et à cet instant précis personne ne songe a les envier.

Les permissions sont rares et les moyens de locomotion

le sont tout autant. Si on veut avoir des nouvelles des parents ou des copains,

il faut soi-même se mettre a écrire et pour certains, c'est plus une corvée

qu'un plaisir.

Un matin on me demande si je veux conduire une moto.

Je répond, bien sûr, par l'affirmative. suite à cela, et là je pense que si

j'avais refusé, j'y serais allé quand même… on me conduit à un local où

s'affairent des ouvriers, qui se trouve être l'atelier de couture ? ..

Deux femmes sont là avec mission de montrer à coudre à des soldats et je comprends

rapidement que je vais en faire partie (.…) Je me retrouve derrière une machine

à coudre, pas de moto à l'horizon ! Ici, il me faut pédaler.. Nous sommes

quatorze militaires au total. C'est à dire un par compagnie. Il y a du travail

car un seul homme doit ravauder, eh ! oui, l'armée n'est pas riche ! et faire

durer les frusques pour toutes la compagnie, c'est à dire un bonne centaine

d'hommes ? J'apprends à poser des pièces et conserver celles que j'ai remplacé

pour … briquer les armes ! Pour superviser le travail, nous avons un maître

tailleur rigide à souhait, mais alors là, pas commode du tout ! Lorsque nous

avons dans les mains, une tenue d'officier, nous avons intérêt à œuvrer

soigneusement pour que la réparation soit sans faute sinon nous bénéficions des

perles de son vocabulaire sur un ton qui est loin d'être mélodieux….

Octobre 1938, enfin la quille !… Sur un désagréable

fond de menace de guerre. Une poudrière se construit à ALLEMANT Je ne suis pas

gêné pour trouver du travail. Je fais donc la route chaque jour en bicyclette

avec la "gamelle" dans la musette. Ce n'est pas toujours agréable,

surtout pendant ces mois d'hiver.

En mars, le 23

exactement , rappel sous les drapeaux , je ne suis revenu à la vie civile que

pour une durée de cinq mois. Direction MOURMELON encore une fois. je suis incorporé de nouveau

au 8ème régiment de zouaves. Après quelques semaines passées à

MOURMELON nous sommes envoyés dans les

Ardennes, sur le plateau de ROCROI, à la Grande Chaudiere très précisément. Notre tâche consiste à raser toutes les haies qui

cachent la frontière avec la Belgique toute proche et les remplacer par des barbelés en réseaux

et des chevaux de frises. Nous nous heurtons, plus ou moins, à l'hostilité des

habitants du coin. Nous cantonnons, aussi, à un moment donné, à SEVIGNY LA

FORET, dans une grange bardée de planches mal jointes, qui nous laisse

bénéficier (?) de la fraîcheur nocturne.

Nous avons pour voisin, un retraité qui, lui, ne veut pas nous voir en peinture

!

La preuve c'est qu'il a, lui aussi, utilisé

des barbelés roulés autour de son puits pour nous empêcher d'y puiser de l'eau

!! Malheureusement pour lui, nous avons tôt fait de démolir son barrage et nous

puisons à qui mieux mieux sous son regard impuissant et courroucé.

A la mobilisation générale, en septembre 1939, je me

retrouve à FISMES, à CHEZELLE exactement, avec mon unité avec, pour mission,

d'interdire tous les réservistes mobilisés qui arrivent à la gare, (celle-ci

servant de gare de triage), de s'égayer en ville ce qui nous vaut des insultes

et des heurts plus ou moins violents de la part de ces hommes, par tellement

satisfaits d'être là !

Quelques semaines se passent ainsi avant que nous

soyons dirigés vers AY où nous devons cantonner une partie de l'hiver. Nous

dormons dans les dortoirs des vendangeurs, car nous sommes au cœur du vignoble

champenois.

Les vignerons sont très accueillants et la bouteille

de blanc est souvent mise à contribution (…..) on en oublie l'inconfort des

bas-flancs qui nous servent de couches.

Le 20 mars

1940, un contingent, dont je fais partie, est envoyé à VALENCIENNES pour être

incorporé au 11 ème régiment de zouaves cantonné à ONNAING à, seulement

quelques kilomètres de la frontière belge. Ce régiment est composé en majorité

de lyonnais, alors que le 8 ème régiment de zouaves rassemblait l'essentiel de

ses hommes originaires de l'est d la France des alsaciens lorrains notamment.

De cette

période, je n'ai pas conservé de souvenirs marquants si ce n'est que la

discipline n'est en rien comparable à celle imposée en caserne. Les jours se

passent au rythme des inévitables corvées et des parties de belote. Il faut

dire que cette période du début septembre 1933 au 10 mai 1940 sera appelée plus

tard la "drôle de guerre" . Elle est mise a profit par les autorités

françaises et allemandes pour évaluer

les forces en présence et adapter la stratégie qui s'impose..

Ce fatidique 10 mai, ordre est donné de

"monter" en Belgique. L'armée française présente dans sa région

s'ébranle y compris notre division commandée par le Général DAME, Les chars,

l'artillerie et les camions nous précèdent, nous, cavaliers et fantassins.

Nous prenons la direction de MONS. Le début du

parcours se déroule à peu près bien, mais au fur et à mesure que nous approchons de l'endroit

censé situer le front, nous croisons d'interminables colonnes de gens fuyant

vers la France. Tous les moyens de locomotion sont représentés : véhicules

agricoles tirés par des chevaux, voitures automobiles pour ceux qui ont la

chance d'en posséder une, bicyclettes, landaus, tous ces véhicules pleins à

craquer. On y avait entassé toutes

sortes d'objets usuels parfois d'une valeur dérisoire qui pour la plupart se

seront abandonnés dans la nature afin de soulager les chevaux ou les

amortisseurs des autos. Derrière la voiture à moisson on avait attaché les

chiens de la maison qu'il fallait finalement monter dans la voiture les

malheureux ayant les pattes meurtries par ces longues journées de marche. Dans

certaines fermes on avait tué le cochon pour qu'il ne soit pas perdu, car il

fallait tout lâcher avant de partir: les poules, les lapins, les veaux, les

vaches afin qu'ils puissent se nourrir tout seuls.

Ceux qui

avaient tué le cochon avaient chargé la viande, contenue dans des

saloirs, sur les charrettes sans oublier les saloirs de lard (!?). Certains propriétaires de chevaux en avaient

prête à un voisin pour qu'il puisse emmener quelques affaires, or, conduire un

cheval quand on est novice…. ce n'est pas toujours évident !

Il va sans dire que la progression de l'armé n'est pas

des plus aisée. Parfois ll faut stopper le flot de réfugiés pour nous frayer un

passage. Malgré la gravité des événements la plupart de ces gens nous

prodiguent des encouragements. Ceux qui ne sont pas partis nous encouragent eux

aussi du seuil des maisons

Au fur et à

mesure que nous approchons, nous percevons le bruit du canon. Nous atteignons

enfin NIVELLE, puis WATERLOO où nous saluons

l' empereur Napoléon figé sur son socle, c'est dans cette région que

nous prenons position. Pour ma part, cela consiste à creuser un trou profond

qui servira de nid de mitrailleuse et d'abri pour nous les mitrailleurs.

Le temps de ça, les

tirs se sont rapprochés et nous percevons maintenant les crépitements des

fusils et de mitraillettes.

Que c'est-il passé ensuite ? Mes souvenirs sont

confus, ce que je me souviens, par exemple, c’est que les pièces d'artillerie crachent , de

nouveau, toujours plus près et les obus tombent à quelques centaines de mètres

de nous sans nous inquiéter outre mesure. Attendons la suite. Celle-ci ne se

fait pas attendre longtemps ! Les tirs ayant été ajustés les obus commencent a pleuvoir,

tout d'abord juste devant nous puis sur les côtés, puis derrière, dans un

vacarme assourdissant. L'artillerie française derrière nous, s'y met, elle

aussi et les obus déchirent l'air, au dessus de nos têtes. L'ennemi étant

signalé à portée de fusil, ordre est donné d'ouvrir le feu ce qui amplifie le

vacarme. La bataille fait rage. Combien de temps cela dure t-il ? Je ne ma rappelle plus très bien, on est

aveuglé par la fumée des armes. Des hommes tombent des deux côtés. Au bout d'un

certain temps qui nous semble une éternité, les armes se sont tues. Nous

restons tassés dans ce que nous appelons notre abri. Nous n'entendons aucun

bruit. Nous sommes devenus complètement sourds. Peut-être qu'un ordre de repli

a été lancé. Nous n'avons absolument rien

reçu et pour cause.

Nous nous décidons enfin a partir à la recherche de

quelqu'officier ou détachement afin de savoir ce qu'on fait là. Nous sommes

complément hébétés.

Dans notre retraite et là, je n'ai jamais oublié: nous

devons traverser une route, donc à découvert et au moment où nous nous trouvons

au beau milieu de cette route, des rafales crépitent et sans prendre le temps

de compter les balles qui nous ricochent dans les jambes, nous nous jetons dans

les fourrés. Fort heureusement aucun de nous n'est touché. Nous continuons

notre errance à travers bois. Peu à peu d'autres combattants se joignent à

nous. Nous croisons, enfin un capitaine accompagné de quelques hommes. Il nous

regroupe et nous fait récupérer, pour ceux qui ont perdu les leurs, des armes

auprès de ceux qui malheureusement n'en auront plus besoin.

L'ennemi continue sa progression. Sous les ordres de

ce capitaine, nous reprenons positions. Après quelques coups de feu, il nous

faut nous replier. Nous repassons sous le regard impassible de Napoléon, mais

personne ne songe à plaisanter la leçon a été apprise de façon sévère….

L'ennemi ne cesse de nous harceler. Nous faisons notre deuil des encouragements

de la population, la plupart des maisons sont vides et les seules traces de vie

sont les animaux domestiques qui errent autour de celles-ci.

Nous atteignons LILLE où notre division se retranche

dans ses faubourgs. A LOOS, où je me trouve, la défense s'organise, les combats

sont acharnés nos troupes se défendent désespérément. J'ai toujours conservé le

souvenir de ce soldat qui avait quitté son poste parce que son fusil

mitrailleur s'était enrayé : Je vois

encore l'adjudant dégainer son arme et lui posant sur tempe lui intimer

l'ordre expresse de regagner son poste. Ce qui aurait eu pour effet de

l'envoyer à une mort certaine. Plusieurs témoins de la scène firent entendre le déclic de

leurs fusils près à tirer au cas ou l'adjudant aurait mis sa menace à exécution

(!?) Bon gré, mal gré, il n'a d'autre alternative que de rengainer plutôt que

de se retrouver comme une passoire. Vu le dramatique de la situation ses hommes

n'auraient pas hésité une seconde.

Les affrontements durent plusieurs jours et sont

particulièrement meurtriers. Un beau matin, le 31 mai très exactement les

Allemands nous avertissent par haut-parleurs que nous sommes encerclés et que

nous n'avons d'autre alternative que celle de rendre les armes, sinon, ils

menacent de faire parler l'artillerie….

Animé par un sentiment de rage et de désespoir, notre

lieutenant tente de nous rassembler et de nous emmener dans une ultime charge

de défense. Devant le manque d'empressement de ses troupes, il doit renoncer à

son projet qui nous aurait conduit droit

au massacre.

La journée se passe dans un calme incertain. Nous nous

rendons finalement le soir venu. Après avoir passé la nuit sous bonne garde,

nous entamons une longue marche - encore une-

à travers la Belgique par une chaleur accablante. Auparavant, il nous

faut retraverser LILLE. La ville n'est pas belle à voir. Hormis les quartiers

dévastés par les bombardements de l'artillerie allemande, nous ne pouvons

échapper au spectacle des nombreux corps gisant ça et là, toutes nationalités

mêlées. Il y en a à tout les coins de rues, comme autant de témoignages de

l'intensité des combats qui ont eut lieu entre ces murs.

La population civile rentrée chez elle reprend peu à

peu ses activités tout en pansant les plaies laissées par les événements que

vient de vivre le pays. Bien que nous soyons à pied, le ravitaillement ne suit

pas. Nous connaissons pour première fois, les affres de la faim et de la soif

et ce que nous ignorons c'est que ce n’est que le début d’une période

douloureuse. Ces mêmes personnes qui

nous avaient encouragés quelques jours plutôt, conscients de notre souffrance

nous lancent au passage quignons de pain, paquets de gâteaux et autres

bouteilles d'eau. Gestes qui nous vont droit au cœur et qu'on n'oubliera

jamais. Nous n'oublierons non plus cette faim qui nous tiraille du matin

jusqu'au soir et du soir au matin sans nous laisser de répit. Un midi nous

avons reçu un repas et songez que nous n'avons rien mangé jusqu'au lendemain

soir et il faut marcher, toujours marcher (…) Et cette chaleur torride qui nous

dessèche le gosier ! Comme nous passons nos nuits à la belle étoile, la

fraîcheur nocturne à pour effet d'atténuer un peu la soif mais la faim, elle

est impitoyable.

Certains prisonniers avaient, pour économiser leurs

forces jetés leurs vareuses et leurs grosses capotes. Le jour ça va mieux (!?)

mais la nuit, ils sont obligés de se réfugier près de ceux qui ont eu la bonne

idée de conserver leurs vêtements lourds . Nous connaissons un semblant de

repos la nuit alors que nous sommes parqués dans les prairies, nombreuses en

Belgique mais la faim nous tient éveillés la plupart du temps à tel point que

lorsque nous reprenons la route, nous sommes tellement épuisés que lors des poses accordées par nos gardiens,

nous nous laissons tomber à même le bitume avec le besoin insurmontable de dormir

là, à même le sol. Les imparables "roust ! ..shnell..", accompagnés

parfois de moults coups de crosses dans

les côtes, nous obligent a reprendre la marche harassante qui nous même on ne

sait où .

Nous atteignons ainsi Maastricht ou Maëstricht, peu

importe l'orthographe nous n'y prêtons pas attention. Nous voici à nouveau

parqués et nous restons quelques jours. La nourriture est distribuée avec

beaucoup de parcimonie – dame il y a beaucoup de monde à nourrir…

Nous goûtons au climat des Pays-Bas : la journée il y

fait une chaleur écrasante tandis que la nuit est très froide. Nous sommes

obligés de nous serrer par trois ou

quatre sous la même capote pour partager un peu de notre chaleur. A quatre

heures du matin, nous sommes debout a taper des pieds pour essayer de nous

réchauffer. Il faut dire aussi que nous dormons (?) à même le sol.

Un matin, nouveau départ, direction AIX –LA-CHAPELLE.

Des trains nous attendent avec leurs wagons à bestiaux. Ils seront bondés ! A

l'intérieur, il y fait une chaleurs étouffante et la faim et la soif nous tiraillent

toujours autant. Un peu de baume, cependant, sur notre misère : des personnes

dépendantes d'un organisme humanitaire, vont de wagons en wagons pour nous

passer quelques paquets de biscuits et des bouteilles d'eau. Contrairement à ce

que nous craignons, la population allemande ne nous manifeste aucune hostilité.

Lorsque nous avons traversé les villages avant AIX-LA-CHAPELLE les gens

donnaient de l'eau au passage tout comme en Belgique.

Le voyage en train est, lui aussi, très inconfortable

et éprouvant. Pendant des heures interminables et dans des conditions physiques

déplorables nous roulons à travers l'Allemagne pour finalement débarquer à

KAISERSTENBRUCK au Autriche. Nous descendons dans une immense gare de triage,

comme celle d'Aix la Chapelle, pleine à craquer. Dans cette multitude de

visages inconnus, hirsutes sur lesquels se lisait l'immense fatigue, j'ai

l'agréable surprise de rencontrer un prisonnier qui, comme moi sort de SOIZY.

Nous n'avons guère le loisir d'échanger que

quelques mots, car après avoir reçu un peu de nourriture nous sommes

orientés vers des destinations différentes. Pour ma part, je suis embarqué dans

un camion bondé, lui aussi, qui nous emmène par des routes de montagnes

cahoteuses à souhait.

Finalement, la caravane de camions, car il y en

a, je ne sais combien, j'avais autre

chose à penser qu'à compter - nous amène

dans un stalag, le XVIII A, très

précisément constitué de baraques en planches. Nous sommes le 10 juillet. Là, enfin,

il est possible de faire sa toilette dont nous avons grand besoin. Nous

avons, à défaut de nourriture convenable, les douches à volonté (…) Le stalag

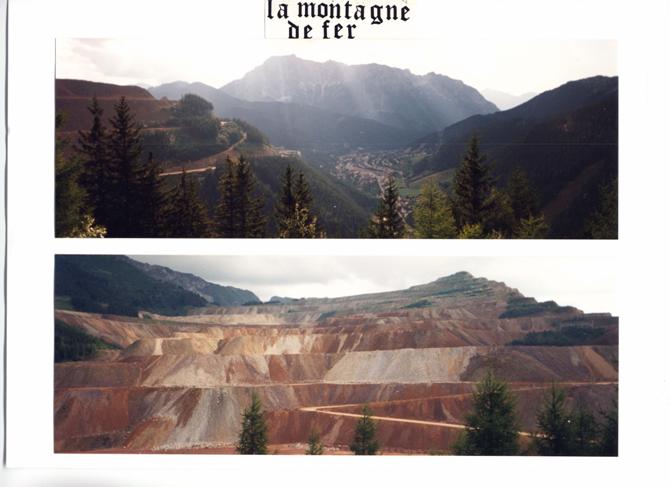

récemment construit, les baraquements et les barbelés qui l'entourent, a été

installé à EISENERZ, au pied de la montagne de fer et nous ne tarderons pas a

savoir pourquoi ( …) Nous nous trouvons dans le Steiermark, province

autrichienne.

Nous sommes immatriculés, je reçois pour ma part le

numéro 62931 désormais, nous ne serons appelés que par celui-ci. Nos vareuses

et capote reçoivent un K.G. dans le dos, peint en blanc.

La cohabitation s'installe. La discipline aussi. Cela

s'impose, malgré qu'on l’admette difficilement, parce qu'il y a parmi nous des

fortes têtes qu'il faut contrer. Ces fortes têtes se révéleront plus tard et nous aurons tout le temps pour

l'apprendre, être des meneurs toujours à l'affût d'un acte de malveillance

voire même de sabotage. Ce qui la plupart du temps aura pour effet de nous

perturber l'existence déjà durement éprouvée.

Toutes les régions de France sont représentées. Il y a

là des berrichons des Normands, des Miladious, des Chtis et de Parisiens Ces

parisiens, il y en a de deux sortes : celui qui, toujours tiré à quatre

épingles, qui ne parle pas à tout le monde ou s'il le fait, c'est avec beaucoup

de suffisance quand, pour paraître plus intelligent que toi, te pose des

questions …idiotes !? Il y a par contre l'autre parisien dont la gouaille et la

bonhomies te mettent tout de suite à l'aise. Il va falloir faire avec tout ce

monde

Très vite nous apprenons ce que l'on attend de nous.

On ne va pas nous laisser a rien faire! Ben tiens !…

Nos journées vont se dérouler sur un rythme immuable.

Le matin, nous recevons un quart de malt fait à partir d'orge grillé en guise

de café et un quignon de pain gris accompagné d'un petit morceau de margarine ?

! Il nous est bien précisé que ce que nous recevons est la

ration journalière (! ?). nous avions

tellement faim que le croûton a disparu

dès le matin (…) Donc, dès le matin, accompagnés par des sentinelles nous

partons par groupes de dix, douze, je me souviens plus très bien, en direction

de la montagne qu'il nous faut gravir étage par étage pour travailler à

l'extraction du minerai.

La mine, à ciel ouvert, s'échelonne sur une trentaine

d'étages de 24 m chacun. Nous devons en

gravir une bonne partie à pied. Pour ceux qui vont travailler aux étages

supérieurs, un funiculaire fait la navette jusqu'à la cime de la montagne.

A chaque étage il y a des artificiers qui à l'aide de

marteaux piqueurs percent des trous dans la roche afin d'y placer des charges

de dynamite, ces charges sont reliées par un réseau électrique et, toutes les

trois heures environ, nous devons nous nous abriter et nous avons ainsi 20

minutes de repos pendant que les explosions arrachent d'énormes blocs de

minerai sur tout le flanc de la montagne. A la suite de cela, des hommes armés

de barres à mine descendent en rappel le long des parois en sondant celles-ci

pour décrocher d'éventuels blocs de roche qui menaceraient de tomber sur les

ouvriers travaillant au dessous. Il y a sur les chantiers des locomotives

destinées a tirer les wagonnets que l'on

a hissé en pièces détachées jusqu'à leur niveau de chantiers pour être

assemblées sur place. Notre travail consiste a charger le minerai dans ces

wagonnets qui le mèneront dans un concasseur pour être réduit en petits

morceaux qui seront déversés directement dans les hauts fourneaux au pied de la

montagne. Certains de ces blocs de minerai devront, de nouveau , afin de

pourvoir les charger, être dynamités. Au fur et à mesure que la parois

s'éloigne du fait de l'extraction il nous faut déplacer les rails et les

remettre plus près du lieu des travaux

Nous déplaçons les rails en fait, les aiguillages et dès que nous

avons terminé, nous pouvons regagner le camp et cela même en début d'après-midi. Inutile de dire que la

manœuvre est menée rondement.

Près des haut-fourneaux, se trouve une briqueterie qui

utilise les déchets, rejetés après les coulées, pour la confection des briques.

De temps à autre, je travaille à la fabrication de ces dernières. Mon rôle

consiste à la surveillance de la presse. Celle-ci, trop chargée, écrase les

briques ou si au contraire elle n'y est

pas assez, les briques ne sont pas suffisamment pressées. Ce sont vingt minutes

d'attention contre vingt minutes de pose. C'est ainsi toute la journée. Aucun prisonnier ne travaille aux

haut-fourneaux, ce sont des civils qui s'adonnent à cette tâche. Ils doivent

approvisionner les foyers 24 heures sur 24 tandis que tout au tour des

cheminées l'eau coule en permanence afin de les refroidir.

Il y a une coulée

toutes les six heures. Le fer en fusion de couleur blanche coule à une

température de 1500 degrés, 1700 lorsque le minerai est additionné de quartz.

Le jet est dirigé vers des auges métalliques. Sitôt la coulée terminée on

arrose à grande eau pour décoller la fusion des parois des auges. Inutile de

dire que le local où à lieu la coulée est dépourvu de toit, afin de permettre à

la vapeur qui se dégage de s'évacuer. Les hommes sont torse nu et ne boivent

que du lai à longueur de journée.

Une nuit, de violentes détonations nous font sauter de

nos couchettes. Sur le moment nous pensons à un bombardement. Nous apprenons

par la suite qu'il s'agit en fait de l'explosion d'un haut-fourneau dans un

vacarme assourdissant comparable à l'éclatement de bombes larguées à partir

d'avions.

Le matin, lorsque nous montons à la mine, nous

découvrons l'ampleur des dégâts. Le haut-fourneau éventré laisse voir ses

entrailles et est complètement vidé de

son contenu en l'occurrence le métal en fusion qui s'est déversé alentour sur

les rails qu'il a emprisonnés en refroidissant. Il faut, pour les

dégager découper le fer à l'aide de chalumeaux.

Il nous faut, de nouveau , installer des rails pour accéder

au haut fourneau restant debout.

Notre régime alimentaire nous laissera, j'en suis

certain, un souvenir impérissable. Le soir au retour de la mine nous recevons

en tout et pour tout une louche de rata à base de rutabagas que nous avalons

avidement parce que le morceau de pain du matin est bien loin (…) Le lendemain

matin malgré notre fringale, nous nous efforçons de conserver la moitié de

notre ration de pain que nous mangerons le midi. Oh ! elle n'est pas grosse !…

Elle tient facilement dans la poche ! Nous percevons bien quelques marks en

guise de salaire mais ils ne nous servent à rien parce que nous ne trouvons

rien à acheter.

Il se passe ainsi des jours et des jours, l'air de la

montagne nous creusant impitoyablement l'estomac. Certains trouvent le courage

de plaisanter sur le fait que leurs vêtements s'élargissent ? …, au point

qu'ils nagent dedans. D'autres se sentent libérés des inconditionnelles crises

de foie qu'ils connaissaient autrefois, dans la vie civile.

Il nous arrive parfois, en dormants , de rêver devant

une grande marmite comme celles que nous avions l'habitude de voir dans l'armée

française et une grande louche plongeant dedans pour remplir notre gamelle à

ras bord . En songe, on voit un soldat français et non un vert de gris comme

ceux qui nous servent ces affreux rutabagas, manœuvrer cette grande louche.

Mais ce n'est que rêve … Nous y pensons souvent à cette popote de l'armée

française sur laquelle nous faisions la grimace ! Elle n'était pas toujours

délectable, même la plus mauvaise, on donnerai cher pour l'avoir aujourd'hui

(…)

Encore un mot sur la faim que nous subissons

actuellement. Pour nous rendre à la mine nous devons traverser la petite ville

d'EISENERZ. Nous osons, mais oui, nous osons fouiller les poubelles (…) à la

recherche de tout ce qui peut être mangé.

Quelques épluchures de légumes – pas de pommes de

terre, l'Allemagne tout comme l'Autriche

connaissent la disette et il est interdit d'éplucher les pommes de terre avant

de les cuire par mesure d'économie. Nous récupérons parfois quelques feuilles

de salade, de chou, qui, bien lavées, seront englouties illico. Voyant ça, les

ménagères nous déposent quelquefois une salade entière accompagnée d'une fiole

d'ersatz de vinaigre pour nous permettre de l'accommoder. Comme quoi, la haine

n'habite pas forcément tous les cœurs. Cela dure ainsi plusieurs mois, le temps

que les communications soient établies avec la France. A partir de là, de temps

à autre, un colis de la Croix Rouge Française nous apporte un plus, il faut sagement

faire des réserves pour les jours à venir. Viennent ensuite des colis de la

Croix Rouge Américaine. Je ne me souviens plus si ça s'appelle comme ça, c'est

de toute façon, un organisme humanitaire. Quelquefois un colis de la famille,

des parents nous parvient. On s'organise avec les moyens du bord. On peut dire

que l'on mange à peu près convenablement. Ce n'est pas encore ça, mais on a

connu pire.

Par les colis

que les gars reçoivent de leurs familles on identifie les ressources de chaque

région de France.

Par exemple,

ceux originaires de la Thièrarche reçoivent des maroilles, les Sarthois, des

rillettes, ceux de la région d'Agen , des pruneaux et je pourrais en citer bien

d'autres encore. Nous ne remercierons jamais assez la mère, l'épouse ou la tante

qui, malgré les privations auxquelles elles sont confrontées, arrivent a

confectionner ces précieux colis accueillis avec la joie que l'on devine

aisément.

Selon la composition du notre colis qui ne nous est

remis qu'après avoir été ouvert par nos gardiens, nous faisons des échanges

entre compagnons d'infortune. Malgré les conditions précaires dans lesquelles

nous nous trouvons nous sommes un peu moins épuisés et le moral repart d'un

coup.

Un fait mérite d'être signalé et il n'est pas des

moindres. Étant affamé donc affaibli, cela nous vaut une invasion de poux et

punaises. Pour lutter contre ces dernières nous devons laisser la lumière allumée toute la nuit, ces sales

bestioles ne sortant de leurs cachettes qu'à la faveur de l'obscurité. Les poux

il y en a partout, dans les couvertures, dans les fentes de nos baraquements.

Nos vêtements en sont grouillants, nous devons les plonger dans de grandes

bassines d'eau bouillante et lorsqu'une fois sec nous les renfilons, il y en a

encore dedans (…) Ce n'est qu'après de sévères séances de désinfection que nos

geôliers viennent à bout du fléau.

Dès le mois d'octobre, la neige recouvre la montagne

de son blanc manteau. Le matin en arrivant à la mine il nous faut déblayer les

rails pour que la loco puisse circuler avec ses wagonnets. Il fait déjà très froid aussi bien là-haut, que

dans les baraquements peu adaptés à la

rigueurs du climat. Comme moyen de chauffage nous avons un gros poêle à sciure

trônant au milieu de la piaule. Nous

nous débrouillons aussi, pour l'approvisionner en coke. Ce combustible servant

a alimenter les hauts-fourneaux, il y en a toujours d'énormes tas à proximité de ceux-ci. Le

soir, en descendant de la mine nous subtilisons chacun notre morceau sous l'œil

plus ou moins complaisant de nos sentinelles.

Une fois arrivés à la baraque, gare à celui qui n'a

pas apporté son moellon. Il n'est pas félicité, c'est le moins que l'on puisse

dire ! Le lendemain il a intérêt à faire comme les autres. Bien bourré, de

coke, le poêle est parfois chauffé à blanc, ce qui diffuse une chaleur

bienfaisante dans notre légère baraque pas tellement adaptée aux hivers rigoureux que connaît la

montagne autrichienne. Le coke dont il est question arrive en vrac par wagons et

ce sont nous, les prisonniers qui les déchargent, ce qu'il faut faire sur le

champ, même s'ils arrivent à 8 heures du soir. Il y a des wagons de 22 tonnes

pour décharger lesquels nous ne mettons pas moins de 6 heures. Il y en a d'autres qui font 14

tonnes là, il faut évidemment moins de temps. Tout dépend aussi selon que le

wagon aie une ou deux porte .Ceux qui n'ont qu'une porte nous obligent à aller

chercher la cargaison tout au fond pour la ramener vers la sortie. Ceux qui au

contraire possèdent une porte à chaque bout sont bien vite déchargés. Ceux

d'entre nous qui ont vidé leur wagon les premiers vont aider ceux qui n'ont pas fini. Le travail terminé, quelques

fois tard dans la nuit, nous recevons un morceau de pain avec un accompagnement

de remplacement du nom d'ersatz commun en cette période de guerre. Après cela

nous rentrons au camp et le lendemain nous ne montons pas à la montagne. Nous

restons au camp. Nous avons le droit de nous reposer.

Une mise au point s'impose ici : Par crainte des

bombardements américains, toutes les lumières doivent être camouflées, chez les

civils. Par contre le camp reste illuminé toute la nuit. Cela certainement

selon des conventions internationales.

Un matin , il

avait gelé à – 30 ° le froid nous

transperce alors que, comme chaque jour nous montons à la mine. Arrivés en

haut, impossible de travailler. Tout ce que l'on touche nous colle aux mains et

les machines refusent de démarrer. Nos

gardiens nous ramènent au camp et c'est la seule journée en quatre

hivers que nous ne puissions travailler. Il y a bien d'autres jours où la

température étant à peine plus élevée, que nous aurions aimé rester au chaud,

là aussi.

L'ambiance est telle parmi les prisonniers, que sur le

chantier, c'est à qui en fera le moins. Il ne faut pas se forcer a travailler

pour l'ennemi. Ceci pour éviter les sarcasmes des meneurs dont j'ai déjà parlé.

Lorsque notre chef de chantier s'évertue à nous commander un travail, nous faisons tout pour ne pas

comprendre, même si nous avons parfaitement compris. Il nous arrive souvent

d'assister au spectacle du chef de chantier prendre l'outil, et mimer le

travail a accomplir, sous le regard goguenard de l'assistance. Nous ne

cherchons pas à parler allemand sous peine de se faire taxer de collaborateur.

Malgré cela nous nous soutenons

mutuellement entre prisonniers, la situation est déjà assez compliquée sans

qu'il en soit autrement. Il nous arrive parfois, en quittant le chantier le

soir, d'enlever nos capotes et de nous asseoir dessus et comme si c'était une

luge dévaler les pentes neigeuses tandis que les récifs environnants

répercutent à l'infini les échos des cris désespérés de nos gardiens auxquels

nous avons échappé. Les parties de belote créent, elles aussi, des liens entre

compagnons d'infortune.

En 1943, un matin alors que, comme à l'accoutumée nous

partons pour la mine, un étrange cortège nous emboîte le pas. Ce sont de

pauvres hères vêtus de "pyjamas" rayés, avançant péniblement, la tête

baissée. Ils sont encadrés par des S.S. l'arme au poing prêt a tirer à la

première occasion. Nous comprenons très vite qu'il vaut mieux garder ses

distances et ne pas trop regarder où il ne faut pas (….) . Il en sera ainsi

chaque jour car ces prisonniers, que

nous appellerons plus tard des déportés sont employés à la construction

d'un monument dans la montagne pas très loin de la mine d'où nous les voyons

monter des pierres nécessaires à la construction de ce monument. Du matin

jusqu'au soir on les voit monter et descendre continuellement, sans arrêt. Nous

nous demandons qui sont ces gens ? Quels crimes ont ils commis pour mériter un

tel châtiment ? Nous n'aurons la réponse

que beaucoup plus tard, comme nous n'avons pas de contacts avec l'extérieur, en

l'occurrence la population civile. Selon comme le vent est tourné, il nous

amène des relents insupportables de chair brûlée.

Nous apprendrons après la fin de la guerre que l'autre

côté de la montagne, c'est à dire en plein nord, se trouve un camp semblable au

nôtre mais avec, en plus, des fours crématoires qui nous envoient si

généreusement leurs fumées. Il s'agit, si mes informations sont exactes d'une

annexe du sinistre camp de MAUTHAUSEN. Nous

nous habituons tant bien que mal à la vue de ces lamentables défilés et

se tenir le plus loin possible des sinistres geôliers qui, eux, tiennent toute

la route. Un simple regard de ces fauves vous glace l'échine

Un soir alors que nous rentrons au camp par petits

groupes, nos sentinelles ayant peu à peu relâché leur vigilance et pour cause,

nous croisons un SS en vélo. Je ne trouve rien de mieux que de dire à mes

camarades " Attention c'est un SS". Comme s'il ne l'avaient pas vu

eux même ! La réaction ne se fait pas attendre : Il descend de son vélo, la

mine assassine et se dirige vers notre groupe et me demande " Uber laga ?

Uber laga ? !! Je comprend parfaitement ce qu'il veut , mais je continue mon

chemin, pensant m'en tirer comme ça . l'individu naturellement nous emboîte le

pas. Je ne suis pas fier du tout, de même que mes camarades. C'est le moins que

l'on puisse dire. J'avais raté là, une bonne occasion de me taire. Arrivé au

stalag, le policier demande le commandant auquel il fait rageusement son

rapport. Quoique ne comprenant pas

l'allemand, je vois bien que ce ne sont pas des fleurs !! L'intéressé me

traduit ses propos : Il prétend que je l'ai insulté. Ce que je nie

farouchement. Le "plaignant" demande une punition sévère. Ce que le

commandant lui promet. Le visage fermé

de celui-ci n'augure rien de bon pour moi. Je comprend par la suite que son

attitude sert plus a donner satisfaction au plaignant dont il souhaite se

débarrasser au plus vite, que pour me faire craindre une sanction qui ne

viendra jamais. Après le départ du

S.S. l'interprète passe dans toutes les chambres pour nous

recommander de bien faire attention et éviter le plus possible les S.S. car

cela pouvait être dangereux pour nous . Ouf ! L'alerte avait été chaude et je

ne suis pas près de l'oublier.

Le lendemain, comme le chantier des déportés avec

leurs terribles geôliers se trouve à proximité de la mine où nous

travaillons, nous refusons de nous rendre dans leurs parages et demandons a ce

que notre lieu de travail soit déplacé . Notre requête nous est accordés sans

difficulté.

Je dois signaler au passage que notre travail est un

peu rémunéré. Oh ! Pas cher ! Seulement quelques Reich Marks qui, pour l'instant, ne nous

servent à rien, attendu qu'on ne trouve rien à acheter. La campagne de Russie,

en 1941 va nous permettre d'en utiliser. Les armées allemandes, lors de

l'invasion de l'Ukraine, font main-basse sur tout ce qu'elles trouvent. C'est

ainsi que nous avons la possibilité d'acheter des pommes de terre et nous nous

débrouillons pour les faire cuire sur le

poêle . Il va sans dire que ces patates remplacent avantageusement l'affreux

rata de rutabaga qui nous est servi le soir. La plupart du temps, il va à la

poubelle.

En revenant du travail la journée terminée nous

passons près des wagons bien gardés où sont entreposées les fameuses pommes de

terre et certains ne résistent pas à l'envie de remplir leurs musettes et là

tout dépend de l'humeur des sentinelles, les resquilleurs prennent quelquefois

un coup de pied aux fesses et si ça se trouve, le lendemain, on peut emplir sa

musette sans risque. Tout dépend sur quel gardien on tombe.

1943 est l'année de la capitulation de l'armée du maréchal

BADOGLIO qui, après avoir fait partie des forces de l'Axe Italo-Allemand,

s'était retournée contre les forces du Reich pour finalement capituler, devant

celles-ci. Un grand nombre de combattants italiens fut fait prisonnier. Nous en

voyons arriver dans notre stalag déjà largement peuplé. Tout comme nous, lors

de notre arrivée, il doivent se contenter de la rare nourriture qui leur est

distribuée. Eux aussi, tout comme nous, à une époque pas très éloignée, ont

faim ! Il n'hésitent pas, eux aussi, comme nous

l'avons fait, a faire les poubelles (…). Il avalent nos rutabagas, même

s'ils sont aigres (!?). il va sans dire que certains prisonniers impitoyables

ne ménagent leurs quolibets ! Ils sont aussi très mal vus par les sentinelles

allemandes. Combien de fois entendons nous les fameux " raust ! snell !

" " Aventis macaronis" et autres expressions dont nous ne

comprenons pas toujours le sens. Nos geôliers leur mènent la vie dure c'est le

moins que l'on puisse dire.

Nous, les Français ne sommes pas trop mal vus, à part

les quelques indisciplinés qui veulent se montrer plus forts que les autres.

L'âge de nos gardiens varie au fils des ans. Au début de notre captivité nous avions des hommes en

âge d'être soldat, mais la guerre de Russie, tout comme les tentatives de

débarquement en Angleterre sans parler de la campagne d'Afrique et ensuite

d'Italie, ont coûté à l'armée du Reich beaucoup de vies humaines qu'il faut

remplacer. C'est pourquoi nous nous trouvons avec des sentinelles âgées de 40,

50 ans et parfois plus. Ce sont, de toutes façons, des hommes qui n'ont pas

demandé à être là. La guerre est aveugle et cruelle pour tout le monde. Fin

1943, début 1944 nous ne sommes plus accompagnés pour aller au travail. Nous

sommes comptés au départ ainsi qu'au retour. L'idée de nous évader ne nous vient même pas à

l'esprit. Tout d'abord, du fait que la région est truffé de SS et de policiers

de tout poil. Nous en croisons à tout bout de champ. Deux de nos camarades

osèrent, cependant, tentent la belle. Ils furent repris deux jours plus tard

après avoir parcouru 6 ou 7 kilomètres (…) Dans une région montagneuse comme

celle où nous nous trouvons, à moins d'être alpiniste chevronné, il est

pratiquement impossible de s'évader. C'est

Alcatraz !

Le 6 juin 1944, nous apprenons que les américains sont

débarqués en Normandie. Je ne vous dirai pas comment les nouvelles des différentes phases de la guerre

nous parviennent n'en sachant rien moi-même, sinon que les moyens d'information

dont nous disposons sont principalement le bouche à oreille.

Un beau matin de juillet, des camions nous attendent

devant les baraquements. Il nous est ordonné de rassembler nos affaires

personnelles et ensuite d'embarquer dans ces camions. Nous partons ainsi, sans

trop savoir vers quelle destination. Puis, de village en village les camions

s'arrêtent. A chaque arrêt il descend une douzaine d'hommes et nous comprenons

que notre rôle consiste à aider les civils autrichiens, artisans, fermiers qui

manquent cruellement de main-d'œuvre. C'est comme cela que j'arrive à

RATTENBERG , un petit village niché au creux d'une petite vallée. Nous avons à

notre disposition un local que l'on nommera Komando qui doit nous servir de

dortoir.

Dans le village,

parmi les civils il n'y a pas d'hommes valides, tous sont mobilisés ou tués à

la guerre. Les filles doivent aller

travailler en ville en usine ou ailleurs. En revanche les filles de la ville

viennent travailler à la campagne. Les garçons , eux, n'en parlons pas ! dés

l'âge de 10 ans, il sont envoyés dans

des camps d'instruction afin de grossir les rangs de la jeunesse hitlérienne .

Il y a aussi, dans les fermes, de jeunes ukrainiennes que l'on a amenées de

Russie. Dans presque chaque foyer, il y a un handicapé mental quelquefois

physique qui, ne pouvant servir à rien militairement, est placé là pour aider

?…, à de menus travaux.

Il y a là aussi, des

Ukrainiennes âgées de 17 à 20 ans, venant des provinces occupées par l’armée

allemande. Elles ont été enrôlées dans le cadre du S.T. O (service du travail

obligatoire)

Elles apportent leur

aide dans les travaux ménagers à la ferme où je me trouve comme dans toutes les

fermes d’ailleurs.

La ferme où j'arrive, le patron est présent, si l'on

peut dire, car étant trop âgé pour être mobilisé, il doit se rendre chaque jour

à FOHNSDORF pour travailler à la mine de charbon

.

Tout heureux d'accueillir une aide providentielle qui

lui sera bien utile pour la bonne marche de son exploitation, il me reçoit

chaleureusement, conscient des difficultés que nous rencontrons pour nous

nourrir au camp, il tue un mouton et veille à ce que je ne manque de rien. A

partir de ce jour, je sais que je ne souffrirai plus de la faim. Ce ne sera pas

le cas pour mes camarades restés au camp, car les armées allemandes étant contraintes

de quitter la France, les communications sont, comme lors de notre arrivée en

Autriche, de nouveau interrompues. Donc plus de courrier, plus de colis non

plus cela pendant neuf mois environ .et

je me félicite d'être atterri là où je suis !

A mon arrivée dans le village je me trouve avec

d'autres prisonniers de guerre qui travaillent chez l'habitant depuis le début

de leur captivité. Ils n'ont presque pas connu la détention en stalag.

Il va sans dire qu'ils sont parfaitement intégrés à la

vie des villageois (es) . Comme je le disais plus haut, la plupart des

"patronnes" sont seules pour faire tourner l'entreprise et certains

des prisonniers ne se contentent pas d'aider à la bonne marche de

l'exploitation mais se substituent au maître des lieux. Contrairement à nous,

qui arrivons du camps, ils s'expriment aisément dans la langue locale. Ce sont

eux qui nous servent d'interprètes.

Au moment de passer à table, il y a cependant un hic

.. dans ces pays là, on se s'embarrasse pas avec les problèmes de vaisselle.

Sur le milieu de la table, trône un large plat quand ce n'est pas la marmite où

sont réunis la viande et les légumes. Chacun pique à même le plat. Or parmi les

convives, il y a un de ces débiles mentaux, auquel j'ai déjà fait allusion, qui

s'apparente plus à un porc qu'à un être humain et qui s'alimente de façon

approximative. Le premier jour, j'avais tellement faim que j'ai quand même

mangé un peu, mais le lendemain, j'ai fait comprendre que je désirais une

assiette. Des assiettes, cela existe là-bas, puisqu'on m'en donne une à chaque

repas. Certains de mes camarades n'ont pas eu à formuler une telle requête ,

dans certains foyers les assiettes sont présentes sur la table.

Nous sommes donc en juillet et c'est la pleine période

des fenaisons. Heureusement que je sais me servir d'une faux. C'est le seul

moyen de couper l'herbe sur le flanc de la montagne. Une fois sec, le foin doit être descendu à l'aide d'un râteau et

ce, jusqu'à un endroit où on peut accéder avec le chariot tiré par un bœuf et un

cheval. On me demande de conduire l'attelage je veux bien…mais je ne connais

par l'allemand et les pauvres bêtes ne comprennent pas le français…La patronne

me donne quelques leçons et très vite, malgré quelques ratés, je parviens a me

faire obéir de mon attelage et celui-ci

de s'habituer à mon commandement. Une partie du foin sera ramené au village et

engrangé au dessus de l'étable dans laquelle il sera descendu l'hiver par une

trappe prévue à cet effet. Ce qui ne tient pas dans la grange est mis à l'abri

dans des petits bâtiments construits en bois, constitués d'un toit avec des

poteaux pour seuls supports.

Chaque ferme possède ses quelques vaches, un cheval ou

un bœuf, parfois les deux, quelques moutons et un ou deux porcs.

La culture de la terre se limite a un petit lopin sur

lequel on récoltera un peu de blé, de seigle, orge ou avoine et bien sûr les

pommes de terre pour la consommation

familiale. L'été, les génisses et vaches qui n'ont momentanément plus de

lait, qui n'ont donc pas besoin d'être, chaque

jour rentrées à l'étable , sont parquées au flanc de la montagne.

Parquées, c'est beaucoup dire, car il est impossible de planter un pieu dans le

sol rocailleux afin de poser une clôture comme autour des prairies situées prés

du village au fond de la vallée. Pour délimiter la pâture, on se contente

d'abattre un sapin, là où se trouve un éventuel passage, les rochers formant,

ailleurs, une barrière naturelle.

Les étables sont

conçues de telle sorte que l'on peut circuler aussi bien devant que derrière

les bêtes. Les soins sont ainsi facilités pour les nourrir comme pour les

nettoyer. Chose qui n'existe pas dans nos villages en France où les bêtes sont

directement attachées au mur. Un mot encore

au sujet des étables : les vaches attachées naturellement, dorment sur un plancher de

sapin légèrement incliné vers l'arrière et n'ont pour toute litière que des

fines branches de sapin hachées menu, le peu de paille fourni par les céréales

étant réservé pour la nourriture des animaux.

Lorsqu'arrive l'automne, alors que les récoltes sont

engrangées, notre principale occupation consiste à préparer le bois destiné au chauffage

indispensable pendant les longs mois d'hiver. Ce sont les chênes et les hêtres

qui fournirons ce bois. Les sapins seront réservés à l'industrie. Seules leurs

branches serviront, pour les plus grosses, au chauffage tandis que les plus

petites seront utilisées comme je viens de l'expliquer, à la litière des bêtes.

Tous ces arbres, une fois coupés seront glissés ou roulés vers le bas de la

montagne, y compris les branches. Cela jusqu'à un endroit accessible avec le

chariot sur lequel ils seront transportés jusqu'au près des maisons

Octobre, la neige est fidèle au rendez-vous. il faut

"chausser" le bœuf et le cheval

avec des fers munis de crampons et troquer le chariot contre le

traîneau. J'assure les transports avec mon équipage. Je mène le grain au moulin à Fonhsdorf. Je vais

aussi à la mine de cette ville pour ramener du charbon pour différents foyers. Les gens me confient

l'argent pour payer à la mine de même

que je reçois celui du grain au moulin. Au retour, je dois donc rendre les

comptes et la monnaie.

Il n'y a pas d'église

ni d'école à Rattenberg. Les enfants scolarisés doivent se rendre à Fonhsdorf à

pied, chaque jour. Ils ont trois à quatre kilomètres a parcourir le matin et

autant le soir. Avec un peu de chance, ils peuvent profiter du traîneau mais

cela n'arrive pas tous les jours. La neige nous offre le saisissant

spectacle des hordes de cerfs et de

chevreuils que l'on peut compter par centaines, qui, poussés par la faim,

descendent de la montagne pour venir brouter autour des abris que nous avons

comblés de foin au cours de l'été

Le foin m'amène a parler du débile mental qui se

trouve à la ferme. Son travail hivernal consiste a découper menu le foin et la

paille qui seront déposés dans les crèches placées devant chaque animal,

vaches, cheval et bœuf. Donc à longueur de journée, le handicapé lève, abaisse,

inlassablement, une sorte de grand couteau semblable à celui dont se servent

les boulangères en ville pour couper le pain. Cela tout en jetant de temps à

autre un regard idiot dans notre direction provocant quelques railleries,

plutôt malvenues.

Notre travail journalier consiste surtout a enlever la

neige qui tombe presque régulièrement chaque nuit.

Lorsque l'hiver tire à sa fin et que la réserve de

foin s'amenuise, il nous faut aller en chercher dans les petits abris qui ont

servi de mangeoires aux cervidés. Nous puisons ainsi dans le tas, enfin…dans ce

qu'ils ont bien voulu laisser…

Pour accéder à ces réserves, je dois passer plusieurs

fois avec le traîneau vide avant de pouvoir circuler avec le chargement de foin

tant la neige et épaisse.

Dans ces régions lointaines, Noël est la principale

fête de l’année. On en profite pour tuer le cochon. Le menu de Noël se compose de différentes charcuteries et

autres cochonnailles. J'en aurai presqu'oublié les rutabagas (…) La viande sera salée pour être conservée

jusque dans l'été. Le lard sera salé, lui aussi, avant d'être placé dans le

fumoir. Une fois fumé, il sera consommé sous forme de tranches accompagnées

d'une large tartine de pain gris cuit à la ferme. Chacun cuit son pain. Comme

il n'existe pas forcément de four dans chaque maison, les gens s'entraident et

la fournée est parfois constituée du pain de plusieurs familles.

La ferme où je me trouve fait aussi office de débit de

boissons et occasionnellement

restaurant. Il y vient parfois des officiers allemands déjeuner. De ce

fait, le patron a le droit de tuer un bœuf par an. La viande est mise en

conserve dans des boîtes stériles. Je retrouve pour l'occasion le goût de la

viande de bœuf que j'avais plus ou moins oublié.

Je pense quelquefois à mes camarades restés au stalag.

Il doivent connaître de nouveau la faim comme au début de notre captivité.

Depuis le débarquement, pour ceux originaires des régions abandonnées par les

troupes allemandes, il y a belle lurette qu'ils ne reçoivent plus de courrier,

pas plus que de colis, tout comme moi d'ailleurs. Heureusement je n'en souffre

pas trop de part ma situation.

Avec l'arrivée du printemps la neige disparaît peu à peu et nous pouvons reprendre le

travail des champs. Me familiarisant avec la langue locale, je pars souvent

seul au travail car depuis plusieurs mois que je suis là je connais à peu près

tout les endroits où il y a a faire, tout comme mes camarades travaillant dans

les autres fermes.

Tout près de Rattenberg se trouve un camp d'aviation

en bordure duquel sont rangés, soigneusement camouflés, des avions de chasse

qui, apparemment ne sont gardés qu'épisodiquement – le manque d'effectif se

fait sentir, aussi. Parfois nous plantons l'outil au bout du champ et nous

prenons plaisir à grimper à bord des coucous.

On pourrait saboter si on voulais. L'idée ne nous vient même pas à l'esprit . A

quoi bon d'ailleurs ?

Cela suffirait qu'à entraîner des représailles, comme

notre retour au camp par exemple, ce à quoi nous ne tenons pas

particulièrement, cela va sans dire. Pour terminer, je dois ajouter que cet aérodrome

a pour nom Zeltweg qui sera un jour célèbre dans la compétition automobile.

En ce printemps 1945? l'Allemagne s'essouffle. Après de durs combats livrés

contre les troupes française, anglaise et américaines à l'ouest et contre les

armées russes, les forces du III ème Reich sont finalement repoussées à

l'intérieur des frontières allemandes.

Cet à ce moment là qu'un fait nouveau me rappelle les

longs convois de réfugiés vus en Belgique en 1940: Nous voyons arriver

d'interminables colonnes de paysans hongrois qui ont franchi la frontière , pas

très éloignée de Rattengerg, poussés par les armées russes qui envahissent leur

pays. Nous découvrons ainsi leurs chariots à quatre roues avec des sortes

d'échelles qui leurs tiennent lieu de ridelles le tout recouvert de bâches

tendues sur des arceaux de bois. Ces véhicules nous font penser aux wagons

couvert couverts des pionniers de l'ouest américain au XIX ème siècle. Ces

chariots pleins a craquer sont tirés par de petits chevaux hongrois bien sûr,

attelés par deux ou par trois côte a côte . Derrière certaines voitures, tout

comme en Belgique on a attaché une ou deux vaches pour lesquelles le voyage est extrêmement

pénible.

Au dessus de nos têtes , comme ce fut le cas pendant des années, nous sommes

survolés à très haute altitude par des Fortress américaines soigneusement

groupées en triangle qui, selon un itinéraire immuable, parties d'Italie se

dirigent vers l'Allemagne pour déverser leurs cargaisons de bombes sur ce qui

reste des grands centres industriels, ferroviaires ou militaires. Autour des

bombardiers nous assistons au ballet incessant des avions de chasses qui

assurent leur sécurité.

Nous suivons avec beaucoup d'intérêt le déroulement

des événements à travers les informations qui parviennent jusqu'à nous. Chacun,

aussi bien les militaires, que les civils ou nous-même, sentons la fin

prochaine du conflits. Chacun régit à sa manière, mise à part une minorité de

fanatiques qui ne veulent pas regarder la vérité en face en espérant un ultime

sursaut de la "grande Allemagne". Ceux-là sont tout de même assez

rares la grande majorité civile ou militaire en a assez de cette guerre qui

tue, qui ruine et affame toutes les populations.

Le peuple allemand tout comme les autrichiens aspirent

en silence, car il est formellement interdit de s'exprimer publiquement sous

peine de sanctions sévères à un

armistice libérateur qui les délivrera

du joug hitlérien.

Un beau jour de mai, la nouvelle tombe : l'armistice

est signé – à Reims ! – près de chez moi ! Cette bonne nouvelle est accueillie

par une explosion de joie dans notre commando. Nous jubilons à la pensée de

bientôt rentrer au pays. Quelle joie !! cependant, tout le monde ne manifeste

pas la même gaieté. En premier lieu,

notre patron qui s'était attaché à nous les prisonniers, peut-être aussi à

notre travail. Quoiqu'il en soit, il est triste de nous voir partir bientôt et

ce sentiment existe dans la plupart des chaumières.

L'approche des combattants russes étant annoncée, les

villageois rassemblent quelques hardes, de la nourriture et même des animaux,

chiens, chats et même des lapins et s'enfuient dans la montagne. Nous restons

seuls dans le village à déambuler dans les rues un peu désorientés. C'est à ce

moment-là, qu'arrivent des cohortes de soldats russes sales, hirsutes, à la

mine patibulaire. Nous sommes très inquiets quant au sort qui nous est réservé

; quand ils se mettent à nous

rassembler sans ménagements en débitant un charabia que nous ne comprenons pas

du tout. Seul mot que nous arrivons à saisir est kommendantur ! kommendantur

!…..

Oh!..Qu'est que c'est çà ?….on veut nous emmener à la

kommendantur ?…un certain temps, je fais mine de suivre ma "sentinelle

" lorsqu'arrivé à un endroit que je connaît et qui se révèle être une

sorte de labyrinthe dans lequel je suis à peu près sur d'être rapidement hors

de la vue de mon geôlier, je disparaît rapidement dans les ruelles qui me

conduisent à notre dortoir où je retrouve certains de mes camarades avec la

ferme intention d'y rester sagement en attendant la suite des événements

Plus question de promenade. Inutile de risquer

quelques mauvaises rafales de pistolet mitrailleur.

De nos fenêtres nous voyons les soldats russes aller

et venir. On les voit entrer dans les cours, en ressortir, nous nous gardons bien

d'aller voir ce qu'ils font.

A plusieurs reprises, au hasard de leurs déambulations

certains ouvrent notre porte en passant. Parmi l'assistance personne ne bouge.

Après un rapide regard circulaire, les

russes rebroussent chemin à notre grand soulagement.

Quelques heures se passent ainsi avant que le village

retrouve son calme. Les soldats russes semblent s'être éloignés. Nous en auront

l'explication par la suite. Selon les

clauses de l'armistice, l'Allemagne vaincue doit être occupée par les troupes anglaises,

américaines, française et russes en territoire allemand y compris l'Autriche,

où nous nous trouvons, des lignes de démarcations sont tracées. Or, celle qui

sépare l'Autriche en deux se trouve à l'est de Rattenberg, à une distance d'une

dizaine de kilomètres environ. Nous sommes dans une zone occupée par l'armée

anglaise alors que l'armée russe a dût se replier au delà de la ligne de

démarcation tandis que les troupes anglaises occupent une autre région.

A un moment donné un chariot tiré par un cheval, vient

se ranger devant notre bâtiment et un civil nous fait monter à bord de son

véhicule et nous partons, ainsi , à travers les rues du village laissé dans un

état lamentables par les soldats russes !!! Toutes les maisons ont été mises à

sac. Elles sont littéralement vidées de leur contenu ! Balancés à même le sol, dans les cours, dans les rues

gisent à moitié brisés, des meubles, des ustensiles de cuisine, du linge, de la

vaisselle, enfin tout ce que les pillards ont pu trouver à l'intérieur. Je n'ai

jamais vu pareil saccage ! Les villageois redescendus de la montagne tentent de

récupérer ce qu'ils peuvent, et ce spectacle se renouvellera au hasard des

villages traversés.

Nous quittons Rattenberg heureux d'être libres en

songeant à notre pays que nous allons revoir bientôt ; non sans un certain

pincement au coeur surtout pour ceux qui y ont passé ces cinq dernières années.

Il y a même quelques larmes de versées dans certaines chaumières.

Nous sommes conduits, à bord de notre chariot, vers un

camp où des soldats anglais nous distribuent quelques rations qui sont les

bienvenues car la faim nous tenaille de nouveau.

Ensuite on nous fait monter dans des camions qui vont

traverser l'Autriche en direction de l'Italie. Nous passons dans la ville de Klagendurt

avant de rejoindre Villak où nous entrons en Italie, puis c'est Udine avant

d'arriver à Venise où nous restons quelques jours. Nos camions étant rassemblés

a proximité de la mer, nous pouvons nous adonner aux joies de la baignade. Je

ne suis pas près d'oublier mes

prouesses. Alors que je barbote - je ne sais pas nager – porté par les flots,

je m'éloigne peu à peu du rivage, jusque là tout va bien. Au moment de regagner

la plage le courant malin me renvoie toujours vers le large. Je me retrouve avec

de l'eau jusqu'au menton ! C'est à ce

moment-là que deux camarades conscients de mes difficultés me saisissent et

m'aident à regagner la terre ferme.

Ouf !!! L'alerte a été chaude !…. Sans l'aide de mes

camarades, la devise " voir Venise et mourir" risquait de se

concrétiser !… J'ai bien failli explorer l'Adriatique dans ses profondeurs !

Cet incident mis à part, les quelques jours passés à

Venise nous font le plus grand bien car

ces centaines de kilomètres par les

routes de montagnes, dans des camions pour le moins inconfortables, nous

avaient mis les reins en compote.

Toujours à bord de nos camions nous reprenons la route

vers le Sud de l'Italie. Pourquoi ? cela ne nous rapproche guère de la France ?

qu'importe , il faut bien aller là où on nous emmène .

Nous traversons la magnifique plaine du Pô et quoique

n'étant encore qu'au début de juin, la

moisson bat son plein. Nous remarquons aussi au passage le vignoble dans cette

région. Les ceps sont établis en treilles de deux mètres de haut environ ce qui

les différencie des modestes pieds de vignes que nous connaissons en Champagne

et qui ne gravitent pas à plus de 1 m 20 de haut. le climat n'est pas le même

non plus. Ceci explique peut-être cela . Le risque des gelées et moindre dans

cette région d'Italie que chez nous.

J'apprends par la même occasion qui si l'Italie

produit d'excellents crus, elle exporte beaucoup – enfin en temps de paix- le raisins de table.

Nous suivons toujours la côte Est de l'Italie non loin

de la mer que nous apercevons quelques-fois. Quelques villes comme Rimini,

Ancône jalonnent notre route. Nous arrivons à Foggia, sur un immense aérodrome

recouvert de nombreux avions chasseurs

et bombardiers ceux-là même, paraît-il

qui nous survolaient pendant la guerre pour aller bombarder l'Allemagne.

Nos camions circulent à travers le terrain pendant une durée que je ne peux

déterminer. Nous comprenons que le voyage terrestre va se terminer ici pour

nous. Cela va se poursuivre par les airs. Effectivement on nous fait grimper

dans un de ces appareils dont la taille est sans commune mesure avec les

coucous qui nous amusaient à Zeltweg . Je ne sais combien de ces avions sont

pourvus de cette cargaison humaine car c'est de cela qu'il faut parler

plutôt que de passagers : Nous sommes assis à même la tôle

ou le sol, c'est comme on veut, car nous

nous trouvons dans la soute habituellement réservée aux bombes.

Bientôt, un vacarme assourdissant couvre le ronflement

des camions. Ceci pendant de longues minutes avant que nos appareils s'ébranlent

pour finalement décoller. Pas question d'admirer le paysage vu l'absence de

hublots. A peine peut-on apercevoir le sol italien par de minuscules fentes qui

subsistent à la limite des ouvertures par lesquelles sont habituellement

larguées les bombes. Ensuite l'uniformité glauque que nous pouvons apercevoir

nous indique que nous survolons la Méditerranée.

Cela dure ainsi de longues heures. Le voyage n'est

guère plus confortable que dans les camions et nous commençons à nous

ankyloser. Finalement, la baisse du régime des moteurs de notre appareil – un

Libérator – nous indique que nous approchons de notre destination, de même que

les mouvements de l'appareil qui perd peu à peu de l'altitude. Mis à part

quelques "trous d'air" qui avaient quelque peu semé la panique parmi

nous, l'ensemble du voyage ne s'est pas trop mal déroulé

Enfin , nous touchons le sol de France et c'est en

titubant quelque peu que nous le foulons après de longues années d'absence.

Nous nous trouvons sur la base d'Istres, très exactement.

Je ne sais combien les vols réguliers comme celui que

nous avons emprunté comporte d'avions, toujours est-il qu'il déboule des ex

prisonniers de tous les coins, nous sommes je ne sais combien de milliers qui

sont conduits vers des centres d'accueil pour y recevoir des rations

alimentaires, un peu d'argent et même des vêtements et chaussures pour ceux qui

en ont le plus besoin.

En attendant de pouvoir prendre le train qui nous est

destiné nous avons le loisir de faire connaissance avec la cité phocéenne qu'est

Marseille et aussi diriger nos pas vers la Cannebière ou encore le Vieux Port,

dont nous avons si souvent entendu parler par nos camarades d'infortune

Marseillais.

Enfin, pour ma part, je prends le train à destination

de la Champagne qu'il me tarde de retrouver. De cette dernière partie du

voyage, il y a peu a dire; Arrivé en gare d'Epernay j'ai le plaisir de

retrouver un gars de Soizy-aux-Bois et après quelques formalités, nous sommes

pris en charge par un automobiliste qui nous ramène au pays et nous apprenons à

ce moment à que nous sommes les deux derniers a rentrer au foyer. Nous sommes

le quinze juin 1945.

Il va sans dire que je découvre un certain changement

parmi la population. Les parents sont un peu plus voûtés qu'il y a cinq ans,

les frangins se sont quelque peu empâtés et commencent à grisonner. Quant à mes

neveux n'en parlons pas. Ceux que j'ai quittés bambins sont devenus

adolescents. Il est d'autres jeunes dans le village que j'ai peine à

reconnaître.